西大寺はだかまつり2017。福男と冬花火で活気あふれるお祭り!

各地で行われるはだか祭りですが、その中でも「西大寺のはだかまつり」は全国的に有名なお祭りです。

テレビなどで見る映像では大勢の男性がふんどし姿で、冷たい水の中で気合を入れている・・・といったイメージでしょうか?

はだかまつりは奇祭と言えども、お寺の正式な行事ですので、もちろんちゃんと由来があって行われています。

という訳で「はだかまつりって何するの?」「福男と花火について」「観覧、もしくは参加したい!」などを記事にしましたので、ぜひご覧ください!

Sponsered Link

西大寺のはだかまつりの日程と行事、何をするの?

西大寺のはだかまつりは、正式には「西大寺会陽(えよう)」と呼ばれ、毎年行われています。

日程:2017年2月18日(土)

・15:20~

当日はまず、「少年会陽」から始まります。いわゆる少年たちによるはだかまつりです。

伝統行事を体験することで心に残る思い出を作って欲しい、健やかに成長して欲しいという願いを込めて行われるようになりました。

小学1・2年生の「宝餅投げ参加隊」 3・4年生の「五福筒争奪戦」 5・6年生の「宝筒争奪戦」

子どもたちが寒さに負けず頑張っている姿は、思わず力が入って応援したくなりますね。

・18:30~19:30

はだか祭りに参加する男性たちの士気を高め、安全を祈願するために「会陽太鼓」が打ち鳴らされます。こちらは女性たちの行事です。

・19:00~19:30

太鼓が盛り上がってくると、冬花火が打ち上げられ、さらに祭りの雰囲気を高めます。

お祭りに花火があると一気に盛り上がりますよね♪ 冬の花火は空が澄んでいてとても美しいです。30分間にわたり約2000発もの花火が打ち上げられますのでかなり豪華です!

・22:00~

本堂内外の明かりが一斉に消さて「宝木」が投下されると、いよいよメイン行事であるはだかまつりが始まります。

西大寺のはだかまつりとは、本堂から投下された「宝木」の争奪戦なのです!!

投下される宝木はたった2本!

水場で身を清めた1万人近いふんどし姿の参加者が、この2本の宝木を手に入れるために一斉にうごめき、渦をなして肉弾戦を繰り広げます。

宝木を取った人を見つけると周りの人が奪い合い、また見失うということが繰り返され、熱気でムンムンになるのです。

ちなみに、「はだかまつりはちゃんと由来があって行われている」と先述しました。

むかし、ある守護札のご利益が素晴らしいと評判になり、守護札の奪いが始まりました。

その後、守護札が破れないように木に形を変え、宝木(しんぎ)として、それを人々の頭上に投げ込んだこところ、動きやすいように皆が裸になって奪い合ったことが、はだかまつりがはじまったきっかけだと言われています。

福男はどうやって選ばれるの? 冬花火も楽しみたい!

さて、宝木は最終的に手にした人によって、商工会議所に持ち込まれます。そして本物かどうかの判定を受けます。

本物であれば、晴れて「福男」と認定されるのです。 約1万人もの中から選ばれる福男ってすごいですね。

なんでも宝木はお香で強く香り付けをしていて、その香りを元に探すのだそうです。

ひそかに手に入れても、周りから香りで感づかれる為、入手後はいかにうまく境内から脱出するかが福男になる鍵です。と言っても、宝木の近くに行けること自体、確率的に難しそうですね。

グループを組んでうまく連携プレーする方が多いです。

そして冬花火。

花火はお祭りのラストを飾ることが多いですが、西大寺会陽ははだかまつりがメインのため、花火の時間は比較的早めの19:00からスタートします。見逃さないように注意してくださいね。

先ほども書きましたが、30分間に約2000発もの花火を見ることができますので、こちらも楽しみです。(天候により中止になる場合もあります)

Sponsered Link

はだかまつりの観覧、または参加を希望したい!

まず観覧ですが有料と無料があります。毎年はだかまつりには数万人の方が訪れ、なかなか見やすい場所で観覧できないのが現状です。

そのため、見やすい席を確保できるようにと有料席を設けているそうです。

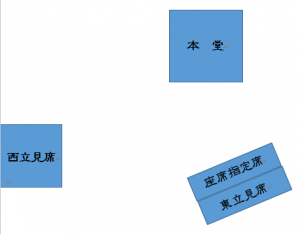

有料席には「座席観覧席・・・5000円」「東立見席・・・1000円」「西立見席・・・500円」があります。

座席指定席は大人気で、毎年前売りで完売します。立見席は東・西ともに当日会場で購入できますが、もちろん数に限りがあります。

有料観覧席についてのお問い合わせは「西大寺会陽奉賛会事務局(岡山商工会議所西大寺支所内)」で受付しています。

西大寺会陽奉賛会事務局ホームページ 電話番号:086-942-0101

大雑把な図ですが・・・ 大体このような配置になります。

各エリア内にはトイレが完備されています。傘は周りの方に迷惑になるので、雨天の際はレインコートなどを用意してくださいね。

観覧の際は場所にかかわらず、安全を確保してケガのないように楽しんでください!

また、混雑状況によって、境内への入場規制もありますので、早めに観覧できる場所に着くようにしておく方が良いですよ。

さて、「俺は参加したいんだ!」と言う方ももちろんいらっしゃると思いますので、参加について調べてみました。

まず、念頭に置かなければならないのは、はだかまつりは伝統的なお寺の行事でスポーツではありません。ましてやケンカでもありません。宝木の争奪戦と言っても、神聖な行いであることを忘れずに参加してください。

また、危険を伴うということもありますので、出場については熟慮してくださいね。

そういった点から参加するにあたっていくつか注意事項があります。

・中学生以上の男性であることが必須です

・飲酒をしての参加は禁止です

・刺青・タトゥーをしている人や、地下足袋、トビ足袋での参加は禁止です

・会場で暴力やケンカ行為をすることは禁止です

・メガネやネックレス・ピアス等の貴金属の着用は禁止です

・境内の外での宝木争奪は禁止です(万一宝木を取得しても福男にはなれません)

・事故発生時の対応の為、「氏名・住所・緊急連絡先の電話番号・血液型」などを記入した名札を、まわしの腹部に着用して参加してください

・本堂大床上では手を上げる・肩を組まない・転倒時腹這いになる等の護身術を身につけて参加してください

・健康、体力に自信のある人のみ参加してください

その他にも細かい注意事項がありますので、よく確認をして関係者の指示を遵守できる方のみ参加してくださいね。

詳細は西大寺ホームぺージの「裸祭り参加者注意事項」をご覧ください。

ちなみに参加費用は無料です。

申し込みはこちらの電話番号で受付しています。 岡山商工会議所西大寺支所:086-942-0101

実は!はだかまつりは当日の飛び込み参加もできるのですよ!

その場合も先ほどの電話番号にかけてくださいね。参加に必要な「ふんどし」や「足袋」は現地購入できます。

最後に

はだかまつりが終わり、帰宅する頃は時間も遅くなっていますので、遠方から行かれる場合は宿泊先や、帰りの交通手段についてしっかり確認しておいてくださいね。

寒い時期ですので防寒対策をしっかりして、迫力あるお祭りを楽しんでください!

Sponsered Link

関連記事

-

-

花祭りとは?なぜお釈迦様に甘茶をかけるの?あっ、そうだったのか!

日本にはさまざまなお祭りがありますが、みなさんは「花祭り」をご存知でしょうか? 「花祭り」はお

-

-

湯西川温泉 かまくら祭り アクセスや宿情報!幻想的かまくらの世界

「湯西川温泉のかまくら祭り」 夜になると一面の銀世界に作られたかまくらに灯りが灯り、と

-

-

「国際バラとガーデニングショウ」前売りやクーポンでお得に!

恒例の「国際バラとガーデニングショウ」は、毎年埼玉県所沢市の「西武プリンスドーム」で開催されてい

-

-

2018年の恵方が決定!誰でも簡単に方角が割り出せる!由来も説明

一年の無病息災を祈る節分。 皆さんご存知のように、恵方巻を食べる時に向く「恵方」は毎年変わりま

-

-

狭山市入間川七夕祭り2017。花火と交通規制、駐車場をチェック!

「狭山市入間川七夕まつり」は「関東三大七夕祭り」のひとつで、毎年2000発程の花火が打ち上げられ

-

-

節分にはなぜ「豆」を使うの?あなたの知らない豆まきのおはなし

毎年2月になるとやってくるのが鬼、ではなくて節分ですね。 節分といえば幼稚園で作った鬼

-

-

長崎ランタンフェスティバル2017 見どころとおすすめグルメベスト5!

世にも珍しい「ランタンフェスティバル」をご存知ですか? 冬の長崎を彩るランタンが名物の、地元の伝統

-

-

白河だるま市のどんど焼き 日程とアクセス、駐車場について

「だるま市」は各地で行われていますが、「白河市のだるま市」もその一つです。 白河だるま

-

-

浅草寺の豆まき! あの芸能人が・・・ お楽しみと注意事項について

節分が近づいてきました。 子どもの頃はこのようなイベントが来るたびに、楽しみでワクワク

-

-

津南雪まつり 厳選の宿とアクセス、知っておきたい注意点

「津南雪まつり」と言えば「スカイランタン」。 雪まつりの詳細やスカイランタンの魅力と参